행정 효율성·국민 편의 多 잡아

1967년 인구 총조사 컴퓨터 도입 계기

30년간 업무 전산화 등 전자정부 기틀

코로나 팬데믹 땐 비대면 서비스 확대

국정자원 화재, 전면 재정비 과제

정부, AI전략위와 인프라 재설계 논의

전문가들 “민간 방식 시스템 전환 필요”

‘디지털 약자들 접근성 고민’ 목소리도

‘전자정부에서 디지털정부, 이제는 인공지능(AI) 민주 정부로.’

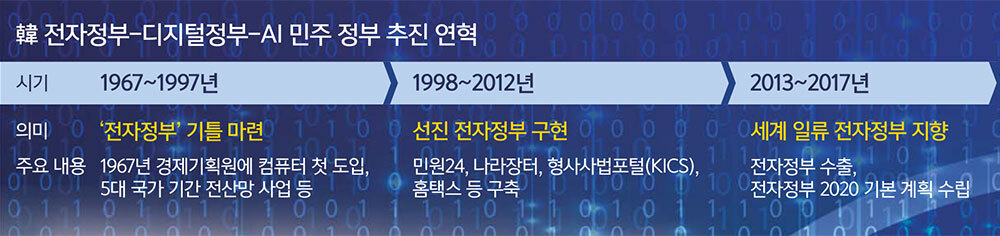

대한민국 광복 80년사에서 전자·디지털 정부는 반세기 이상 페이지를 써 내려왔다. 58년 전 경제기획원에 컴퓨터를 도입한 이래 비약적 발전을 거듭해 ‘행정 효율성’과 ‘국민 편의’라는 두 마리 토끼를 잡았다. 그 과정에서 K디지털정부는 K전자정부를 뛰어넘으며 세계 최고 수준에 등극했다.

다만 올해 9월 국가정보자원관리원 대전 본원 화재에 따른 국가 전산망 마비 사태는 이 같은 역사에 오점으로 남게 됐다. 그러나 위기는 기회다. 정부는 코로나19 대유행 당시에도 비대면 서비스를 확대하며 혁신을 촉진한 저력이 있다.

이번 사태도 전화위복 계기로 삼아야 한다는 지적이다. 전문가들 사이에선 AI 대전환과 맞물려 정부가 국가 전산망 전반을 업그레이드할 중장기 계획을 짜는 한편 ‘디지털 약자’를 위한 서비스를 고민하고 프로젝트 위주의 시스템 개발 및 유지·보수 방식도 바꿔야 한다는 제언이 나온다.

◆업무 전산화 넘어… 디지털 혁신 진행 중

24일 행정안전부에 따르면 전자정부란 용어는 1990년대 후반 김대중정부가 처음 쓰기 시작했으나 그 시초는 1967년으로 거슬러 올라간다. 경제기획원이 그해 행정기관으로는 최초로 IBM 1401 컴퓨터를 도입한 것. 1966년 인구 센서스(총조사) 결과를 처리하기 위해서였다. 이 컴퓨터가 가동된 6월24일은 2017년 ‘전자정부의 날’로 지정됐다.

그렇게 1997년까지 30년에 걸쳐 전자정부 기틀이 마련됐다. 1978∼1987년 주민등록을 비롯한 1·2차 ‘행정 전산화 사업’, 1987∼1996년 ‘5대 국가 기간 전산망(행정, 금융, 교육·연구, 국방, 공안) 사업’이 추진됐다.

1998∼2012년엔 대국민 전자정부 서비스 활성화로 선진 전자정부가 구현됐다. 1995∼2005년 ‘초고속 정보 통신망 사업’을 통해 인프라가 구축돼 인터넷이 보급되면서다. 이 시기에 정부24 전신인 민원24, 나라장터, 형사사법포털(KICS), 홈택스 등이 개통됐다.

정부는 2016년 ‘전자정부 2020 기본 계획’을 수립해 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 전자정부를 지향했다. 2019년 무렵부터는 전자정부 다음 단계로 디지털정부 혁신을 추진했다. 행안부는 2020년 “전자정부 인프라를 기반으로 디지털정부로 대전환한다”고 선언했다.

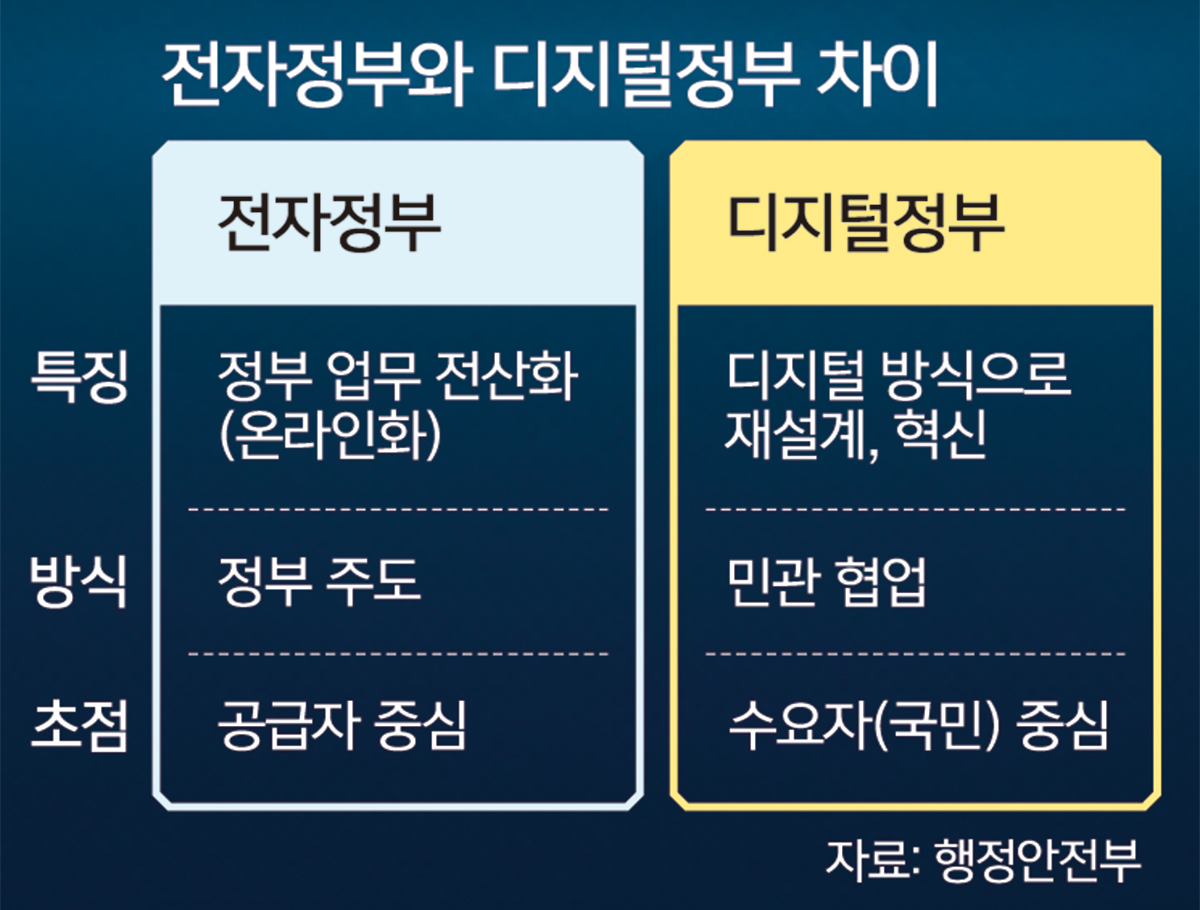

디지털정부는 전자정부와 동떨어진 개념이 아니지만 사뭇 다르다. 행안부는 “디지털정부는 행정 업무·서비스의 전자적 처리란 전자정부 개념을 뛰어넘어 수요자, 즉 국민 중심으로 행정 프로세스·제도를 혁신하는 정부”라며 “구비 서류의 온라인 발급이 전자정부 서비스라면 행정·공공 기관 간 정보 공유로 서류 제출 없이 서비스를 신청하는 게 디지털정부”라고 설명했다.

2020∼2023년 전 세계를 휩쓴 코로나는 K디지털정부 혁신이 가속화한 전환점이 됐다. 2021년 백신 접종 등 정보를 네이버 애플리케이션 등으로 안내하는 ‘국민비서’와 보조금을 한 번에 확인해 신청하는 ‘보조금24’, 이듬해 ‘모바일 신분증’이 도입된 게 대표적이다.

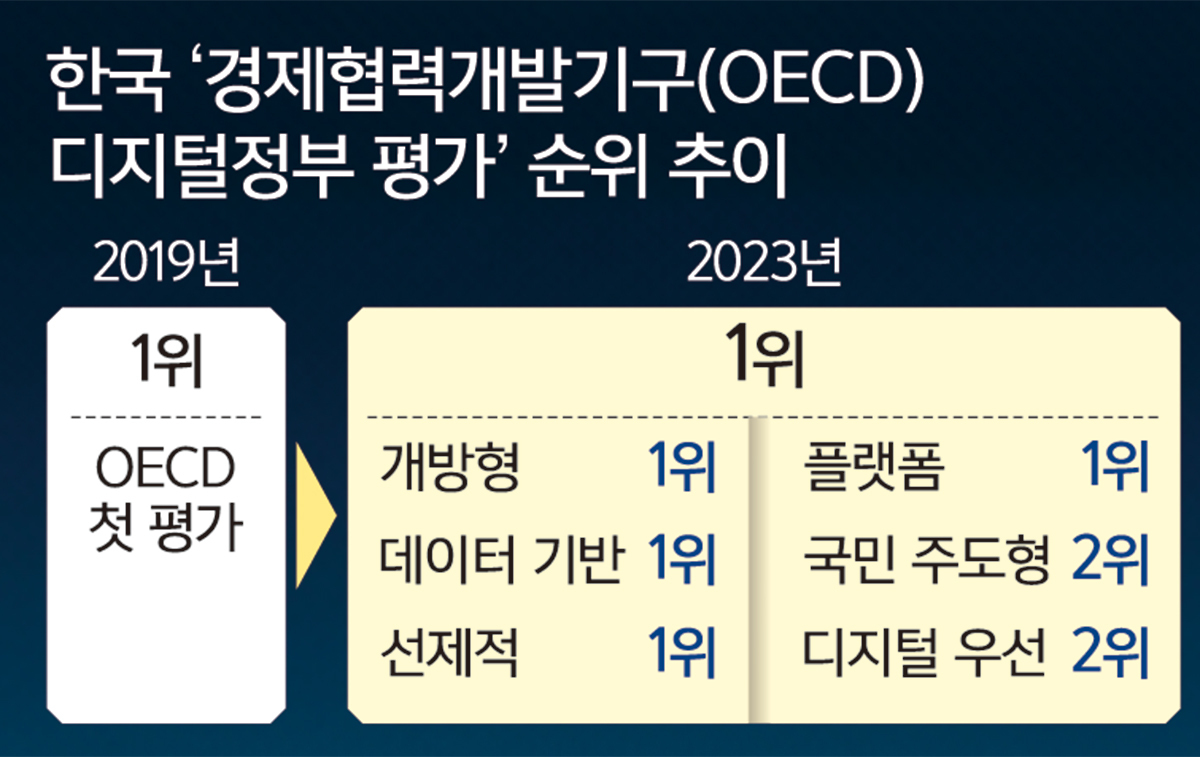

혁신을 향한 정부 노력은 대외적 성과로 나타났다. 유엔의 전자정부 평가에서 2010·2012·2014년 3회 연속 1위를 차지했다. 또 경제협력개발기구(OECD)가 2019년 처음 실시한 디지털정부 평가에서 1위를 한 데 이어 2023년 2차 평가에서도 1위를 유지했다.

K디지털정부 혁신은 현재 진행형이다. 행안부는 공공서비스를 민간 앱과 웹사이트에서 신청·이용할 수 있는 ‘디지털 서비스 개방’ 등을 확대 중이다.

◆국정자원 사태 이후… “AI 인프라 재설계”

정부의 ‘AI 3대 강국 도약’ 목표에 발맞춰 행안부는 올해를 ‘AI 민주 정부’ 원년으로 삼고 ‘공공 AI’ 대전환 추진에 나섰다. AI 민주 정부란 AI 기반 패러다임 전환으로 모든 국민이 AI 혜택을 누리는 정부로, 민간 AI를 활용하되 보안이 강화된 인프라를 쓰는 공공 AI가 핵심 사업이다.

이를 위해 행안부는 중앙·지방 정부가 내부망에서 민간 AI를 활용할 수 있는 ‘범정부 AI 공통 기반’ 서비스를 도입한다. 또 ‘AI 민주 정부 30대 과제’를 선정해 추진할 계획이다.

이런 전환기에 발생한 국정자원 사태는 시스템을 전면 재정비해야 하는 과제를 남겼다. 대전 본원 시스템 복구는 지난 14일 화재 49일 만에 완료됐지만 대구 센터 시스템 이전 등 작업은 마무리되지 않았다. 아울러 행안부는 국가AI전략위원회 산하 태스크포스(TF)와 AI정부 인프라 재설계 방안을 논의 중이다.

김명주 서울여대 교수(지능정보보호학)는 “국가 전산망을 어떤 단계와 범위에서 업그레이드할지 이중화 등 중장기 계획이 필요하다”며 “이를 정권에 상관없이 이어갈 수 있어야 한다”고 지적했다. 김 교수는 “국가 전산망을 행안부가 주관하는데 과학기술정보통신부 등을 포함한 컨트롤타워도 필요하다”고 덧붙였다.

디지털, AI 관련 소외계층이 없게 하는 것도 과제다. 클라우드 소프트웨어 전문 기업 ‘오케스트로’의 박소아 부사장은 “AI 서비스를 어느 정도로 사용할지, AI와 사람의 역할을 의사 결정 등 프로세스 전반에 걸쳐 정립하는 게 중요하다”며 “노약자 등 디지털 약자들의 서비스 접근성과 편의성, 정보전달체계에 대한 고민도 필요하다”고 말했다.

근본적으로 AI 시대엔 ‘프로젝트’ 위주인 정부 시스템을 민간처럼 ‘프로덕트(제품)’ 방식으로 바꿔야 한다는 목소리도 나온다. 프로덕트 방식은 네이버나 아마존 같은 빅테크들이 서비스와 플랫폼을 만드는 방식으로, 기술이 발전하며 생기는 요구 사항을 서비스 중단 없이 반영할 수 있다.

김준범 네이버클라우드 상무는 “전자·디지털 정부에서 잘 만들어진 서비스들이 AI로 바뀐 인터페이스(환경)에 얼마나 안착할 수 있는가가 중요한데, 행안부는 기존 디지털정부 방식으로 접근하고 있다”며 “세계적 표준이나 범용성과 관계없이 행안부가 가진 체계와 데이터로 공공 AI를 구축하는 것”이라고 꼬집었다. 김 상무는 “그렇게 하면 기술이 발전했을 때 업데이트를 못 하고 ‘차세대’ 시스템을 또 개발하게 된다”며 “공공에도 프로덕트 방식을 적용하고, 개발 사업자가 유지·보수도 할 수 있어야 한다”고 법·제도 개선을 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 공무원의 ‘복종 의무’ 삭제](http://img.segye.com/content/image/2025/11/25/128/20251125518981.jpg

)

![[데스크의 눈] ‘AI 3강’, 백일몽 안 되려면](http://img.segye.com/content/image/2025/11/25/128/20251125518976.jpg

)

![[오늘의 시선] 첨단산업 육성이지 금산분리 완화 아니다](http://img.segye.com/content/image/2025/11/25/128/20251125518424.jpg

)

![[안보윤의어느날] 너무 많은 사과](http://img.segye.com/content/image/2025/11/25/128/20251125518406.jpg

)