“간병부담이 가족, 특히 여성에 전가

경제적 파탄 등 일상생활 붕괴 초래

국가주도 통합돌봄기금 조성 통해

지역간 격차 해소·공공성 강화 시급”

한국이 65세 이상 인구가 전체 인구의 20% 이상인 초고령사회에 진입하면서 고령 환자를 고령 간병인이 돌보는 ‘노노(老老)간병’이 일반적인 형태가 됐다. 고령의 노인돌봄 인력은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 최고 수준의 노인빈곤율 등에 따른 간병비 부담과 함께 고도의 돌봄인력 확보라는 ‘이중 부담’을 떠안고 있다.

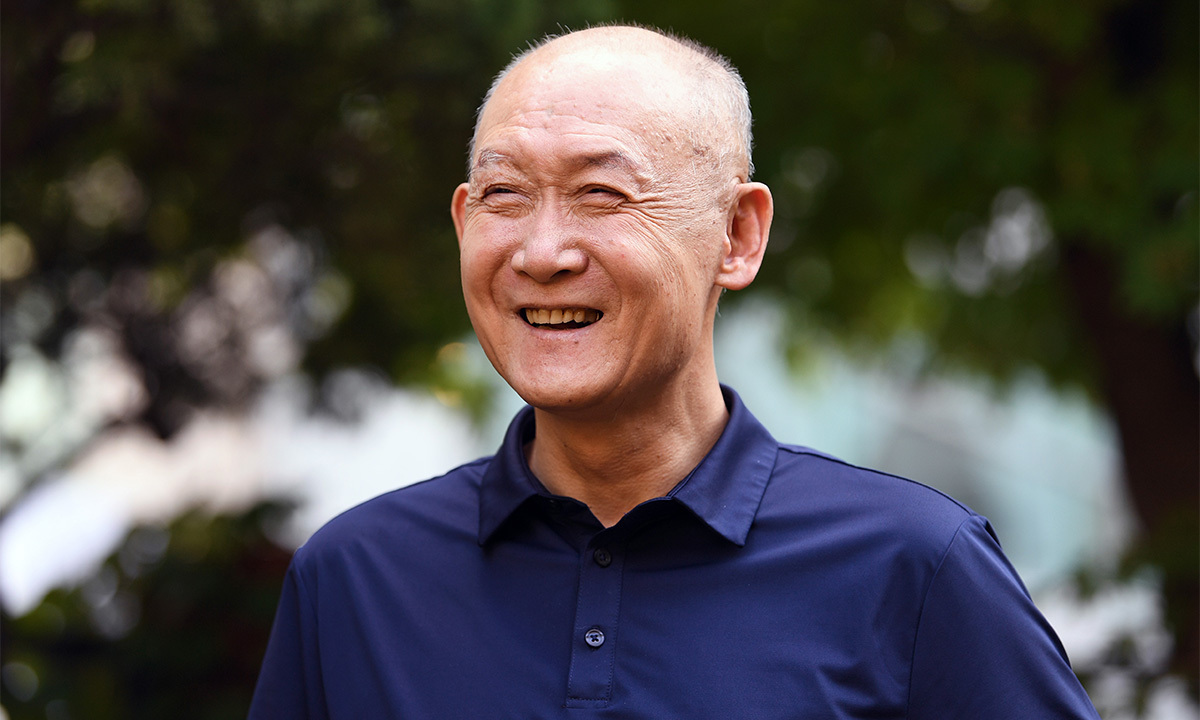

간병 관련 시민사회단체인 건강돌봄시민행동의 강주성 대표는 간병이 사회적 문제로 떠오른 주요 원인으로 국가의 정책적 준비와 공직 지원체계 부족을 꼽는다. 그는 8일 세계일보와 서면인터뷰에서 “노노간병은 정부의 노인 일자리 정책과 연결돼 있으나 공적 돌봄체계의 미비로 인해 현실은 고령 간병인에 이중 부담을 주고 있다”고 지적했다. 공적 돌봄체계의 부재는 생계를 위해 노인 일자리에 참여해야 하는 고령자가 오히려 가족 돌봄 부담으로 참여하지 못하거나 일자리가 다시 ‘노노돌봄’ 형태로 작동해 새로운 위험을 야기하고 있다는 설명이다.

초고령사회에서 노인 건강문제는 만성질환, 치매, 생애말기 등과 같이 의학적으로 완치가 어렵고 지속적인 돌봄 없이는 일상생활이나 생존 자체가 불가능한 특성을 지닌다. 강 대표는 “우리나라 전체 가구 중 1인가구는 약 1000만명에 달하는데 이는 전체 가구의 40%를 차지한다”며 “2023년 기준 노인 인구 중 독거노인은 21%에 이르고 올해 우리나라는 초고령사회로 진입했다. 돌봄 수요가 급증하는데도 공적 돌봄체계 미비로 인한 가족 돌봄의 한계, 지역 간 건강 돌봄 인프라 및 서비스 격차 심화 등이 수면 위로 드러나고 있다”고 말했다.

강 대표는 “간병지옥은 빠져나갈 수 없는 개미지옥과 같다”며 “장기적이고 지속적인 간병 부담이 가족, 특히 여성에게 전가되면서 경제적 파탄, 간병제공자의 삶의 붕괴를 초래하는 현실이 됐다”고 지적했다. 간병살인은 구조적 돌봄 부재의 비극적 결과라고 그는 설명했다. 그는 “가족 구성의 변화로 가족과 여성에게 의존하는 간병이 더 이상 지속가능하지 않는데도 이에 대응하는 국가의 정책적 준비는 전혀 이뤄지지 않고 있다”고 비판했다.

건강돌봄시민행동은 2022년 6월 출범한 비영리시민단체다. 시민과 이용자 중심의 건강돌봄서비스 구현, 건강돌봄노동의 정당한 가치와 노동권 보장을 통한 양질의 돌봄 실현, 가족과 여성에게 전가된 돌봄 부담을 국가가 함께 책임지는 공적 돌봄체계 구축 및 건강돌봄의 공공성 강화 등이 목적이다. 건강돌봄시민행동은 앞으로 정부에 지역 간 격차 해소 및 공공성 강화를 위한 ‘통합돌봄기금’ 조성, 통합돌봄 수행에 대한 국가 및 지방정부의 책무 명확화, ‘요양보호사, 활동지원사, 간병인’ 등을 통합한 국가자격체계 ‘통합돌봄지원사’ 도입 등을 촉구할 계획이다.

강 대표는 “건강돌봄의 책임을 지역사회, 사회적경제, 국가가 함께 나누는 제도적 기반을 마련하는 게 시급하다”고 말했다. 그는 “공적 건강돌봄체계의 사각지대를 해소하고 고령 간병자에 대한 수당 지급, 휴식권 보장 등 보호정책을 마련해야 한다”며 “노인 일자리는 고령자 특성에 적합한 직무로 재편돼야 한다”고 강조했다. 이어 “돌봄의 시장화에서 벗어나 지역사회, 사회적경제, 국가가 공동으로 책임지는 구조를 통해 ‘가족과 여성에게 전가된 돌봄’의 구조를 근본적으로 전환해야 한다”고 강조했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 허물어지는 솅겐 조약](http://img.segye.com/content/image/2025/07/09/128/20250709518550.jpg

)

![[세계타워] 판사의 ‘소신 발언’, 약인가 독인가](http://img.segye.com/content/image/2025/04/30/128/20250430522637.jpg

)

![[세계포럼] 日 변호사 시험 ‘스리트랙’](http://img.segye.com/content/image/2025/05/21/128/20250521518590.jpg

)

![[열린마당] 감미료의 오해와 진실](http://img.segye.com/content/image/2025/07/09/128/20250709518402.jpg

)