1960년 출간된 장편소설 ‘광장’은 작가 최인훈(1934∼2018)의 첫번쨰 작품이자 그가 남긴 필생의 역작으로 꼽힌다. 함경북도에서 태어나 소년 시절을 보내고 6·25 전쟁 때 월남한 최인훈이기에 집필이 가능했던 소설 아닌가 싶다. 정작 소설 주인공은 광복 및 분단 이후 남한 체제에 환멸을 느껴 스스로 월북한 청년이다. 1950년 6월 25일 이후 북한군 소속으로 싸우던 주인공은 유엔군에 포로로 붙잡히며 가까스로 목숨을 건진다. 하지만 1953년 정전협정 체결 당시 그는 자본주의 남한에 남는 것도, 그렇다고 공산주의 북한으로 복귀하는 것도 거부한다. 대신 중립국 인도로 가는 길을 택한다.

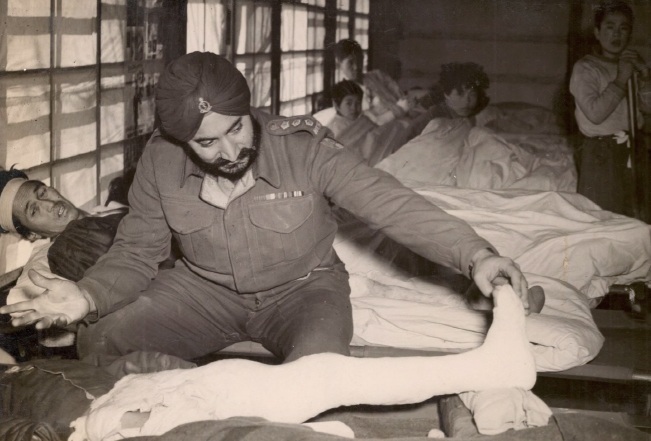

소설 ‘광장’의 주인공처럼 6·25 전쟁이 끝난 뒤 “중립국에서 살고 싶다”며 한반도를 떠나 인도로 향한 이들이 더러 있다. 인도는 전쟁 기간 야전병원을 한국에 보내 다치거나 병든 군인 및 민간인을 돌본 나라다. 스웨덴·덴마크·노르웨이·독일·이탈리아와 더불어 6대 의료 지원국 중 하나다. 이처럼 한국 편을 들긴 했으나 인도가 대외적으로 중립 노선을 표방한 것 또한 부인할 수 없는 사실이다. 전후 남북한 어느 쪽으로의 송환도 거부하는 포로들의 처리 문제를 맡은 일명 ‘중립국송환위원회’의 의장국 임무가 인도에 맡겨진 이유다. 당시 이승만 대통령이 “인도는 겉으로만 중립국일 뿐 실은 공산주의와 친하다”며 중립국송환위원회에 배치될 인도군 장병들의 한반도 상륙을 금지한 것은 유명한 일화다. 그 때문에 인도군은 인천항에서 판문점까지 미군 헬기를 타고 이동해야만 했다.

6·25 전쟁 당시 한국을 도운 나라들 대다수가 한국의 든든한 우방이 된 것과 달리 인도는 전후 20년이 지난 1973년까지도 한국과 그렇고 그런 사이였다. ‘전 세계 중립국들의 맹주로서 남북한 사이에서도 중립을 지켜야 한다’는 이유를 들었는데, 실제로는 한국보다 북한과 훨씬 더 가깝게 지낸 것이 현실이다. 이는 1973년 12월 인도가 한국 그리고 북한과 나란히 수교할 때까지 계속됐다. 대사급 외교 관계를 맺은 뒤 한국은 이른바 ‘거물급’ 공관장을 파견해 인도인들의 마음을 사로잡는 데 주력했다. 이범석(훗날 외교부 장관 역임), 신동원(〃 외교부 차관 〃), 이정빈(〃 외교부 장관 〃), 조현(현 외교부 장관), 신봉길(현 한국외교협회장) 전 대사 등이 대표적이다.

인도 제60공수야전병원 자그닛 길 병원장 일행이 지난 15일 서울 용산 전쟁기념관을 방문했다. 이들은 기념관 운영 주체인 전쟁기념사업회 백승주 회장과 만나 인도군의 6·25 전쟁 참전 75주년 기념패와 당시 인도군 활약상이 담긴 사진 앨범을 기증했다. “인도 의료진이 부상 장병과 피란민 치료 등 인도적 지원에 큰 역할을 했다”며 고마움을 표시한 백 회장을 향해 길 병원장은 “전쟁기념관이 인도군의 헌신을 소중하게 기억해주는 점에 감사드린다”고 화답했다. 전쟁 기간 인도 의료진의 도움을 받은 이가 무려 22만명에 이른다니, 이처럼 큰 은혜를 어떻게 갚을 수 있겠나. 이재명정부가 향후 5년간 인도를 중시하는 외교 정책을 펴 나가길 고대한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 지역의사제, 성분명 처방](http://img.segye.com/content/image/2025/11/18/128/20251118518028.jpg

)

![[데스크의 눈] 검찰 흑역사에 추가된 ‘항소 포기’](http://img.segye.com/content/image/2025/11/18/128/20251118518002.jpg

)

![[오늘의 시선] 최고의 환율 진정제는 경제 체질 개선](http://img.segye.com/content/image/2025/11/18/128/20251118517963.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 에밀리 디킨슨을 읽다가](http://img.segye.com/content/image/2025/11/18/128/20251118517985.jpg

)